Alles zu viel?

Am 17. November fand in Schaan ein Highlight unseres Jubiläumsprogramms statt: unter dem Titel „Alles zu viel? Mentale Gesundheit von Kindern und Jugendlichen verstehen & stärken“ präsentierte Prof. Dr. med. Susanne Walitza aktuelle Forschungserkenntnisse, gesellschaftliche Entwicklungen und konkrete Handlungsempfehlungen.

Walitza, eine der führenden Expertinnen im deutschsprachigen Raum, Direktorin der Kinder- und Jugendpsychiatrie und Psychotherapie an der Psychiatrischen Universitätsklinik Zürich und WHO Liaison der «International Association for Child and Adolescent Psychiatry and Allied Professions», machte deutlich: Die psychische Gesundheit junger Menschen ist heute stärker unter Druck denn je – aber sie ist beeinflussbar. Prävention, frühe Unterstützung und der Aufbau von Resilienz sind zentrale Bausteine, damit Kinder in einer komplexen Welt gesund aufwachsen können.

Was mentale Gesundheit im Kindesalter bedeutet – und warum sie heute so zentral ist

Gleich zu Beginn erinnerte Prof. Walitza daran, dass mentale Gesundheit weit mehr ist als das Fehlen einer psychischen Störung. Die WHO definiert sie als Fähigkeit, die eigenen Potenziale zu entfalten, Herausforderungen zu bewältigen, zu lernen und sich aktiv in die Gemeinschaft einzubringen.

Die Kinder- und Jugendzeit ist eine entscheidende Phase für die Entwicklung von sozialen und emotionalen Fähigkeiten, die letztendlich das psychische Wohlbefinden beeinflussen. Dazu gehören gesunder Schlaf, Bewegung, die Entwicklung von Bewältigung-, und Problemlösungsstrategien, zwischenmenschliche Fähigkeiten sowie ein guter Umgang mit Emotionen. Ein schützendes und unterstützendes Umfeld in Familie, Schule und in der Gemeinschaft ist von grosser Bedeutung.

Soziales Wohlbefinden beinhaltet gemäss Keyes (2002) fünf Dimensionen: Soziale Akzeptanz, soziale Verwirklichung, sozialer Beitrag, soziale Kohärenz und soziale Integration. Das heisst Jugendliche müssen lernen die Gesellschaft zu verstehen und sie als sinnvoll erleben. Sie benötigen Möglichkeiten um persönlich zu wachsen, sich der Gesellschaft zugehörig und akzeptiert zu fühlen, und etwas beitragen zu können.

Ein Blick in die Realität: Psychische Belastungen nehmen zu

Prof. Walitza präsentierte Zahlen aus der klinischen Praxis und aus internationalen Studien:

- Angststörungen betreffen über 11 % der jungen Menschen

- ADHS rund 5 %

- Depressionen 1–5 %

- Störungen des Sozialverhaltens bis zu 10 %

- Spezifische Lernstörungen 5–15 %

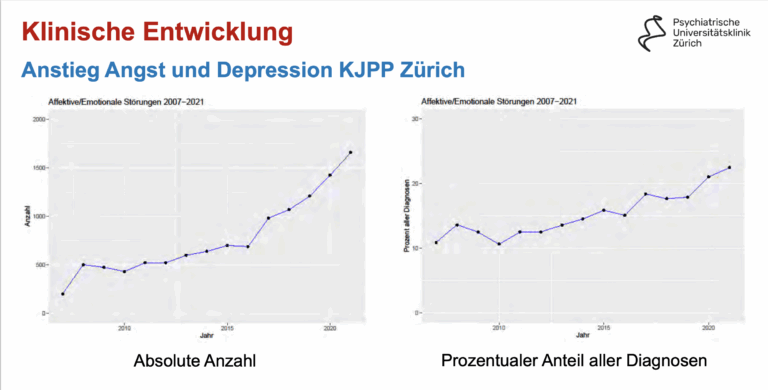

Besonders markant ist der Anstieg stressbedingter Störungen seit Mitte der 2000er-Jahre. In der Kinder- und Jugendpsychiatrie Zürich zeigt sich ein deutlicher Zuwachs an Angst- und Depressionsdiagnosen – sowohl absolut als auch anteilig.

Walitza machte klar, dass das Belastungsniveau von Kindern und Jugendlichen heute deutlich über dem früherer Generationen liegt, und dass die Ursachen dafür vielschichtig sind.

Walitza machte klar, dass das Belastungsniveau von Kindern und Jugendlichen heute deutlich über dem früherer Generationen liegt, und dass die Ursachen dafür vielschichtig sind.

Digitale Medien – Chance, Risiko oder beides?

Ein zentraler Teil des Vortrags widmete sich dem Thema Mediennutzung. Walitza stellte Forschungsergebnisse vor, die differenzieren: Medien sind weder grundsätzlich schädlich noch grundsätzlich harmlos. Entscheidend sind Dauer, Art und Motivation der Nutzung.

Eine internationale Meta-Analyse zeigt:

- eine Stunde Mediennutzung täglich kann das Depressionsrisiko sogar senken

- bei einer Nutzung von drei Stunden steigt dieses Risiko um 19%

- bei einer Nutzung von fünf Stunden erhöht es sich um 80 %

Viele Jugendliche nutzen Medien zur Stimmungsregulierung – als Ablenkung, zur Flucht in soziale Räume oder um negative Gefühle zu dämpfen.

Problematisch wird das, wenn:

- Medien zur Hauptbewältigungsstrategie werden,

- soziale Vergleiche dominieren,

- algorithmische Schönheits- und Leistungsnormen Druck erzeugen,

- Cybermobbing und Cybergrooming auftreten (beides ist weit verbreitet),

- Jugendliche den Ausstieg aus der Nutzung kaum noch schaffen.

Walitza zeigte auch, wie KI-Filter wie zum Beispiel „Bold Glamour“ Körperbild und Selbstwert verstärken oder verzerren können – ein Risiko, das Eltern und Schulen bis heute oft unterschätzen.

Besonders spannend ist im Hinblick auf die digitalen Medien, dass junge Menschen die davon ausgehenden Gefahren erkannt haben und sich mittlerweile zunehmend selbst wünschen, dass z.B. soziale Medien gesetzlich reguliert werden.

Jugendliche in der Dauerkrise: Warum das Stressniveau steigt

Ein wesentlicher Schwerpunkt des Vortrags war die Frage, warum so viele Jugendliche heute unter Stress, Erschöpfung und Selbstzweifeln leiden. Walitza verwies auf mehrere Ebenen:

Gesellschaftliche Dauerbelastung: Seit über einem Jahrzehnt erleben junge Menschen eine Krise nach der anderen: von Fukushima über die Klimakrise, Flüchtlingskrise, Pandemie, dem Ukrainekrieg, der Inflation, … usw. Diese Verdichtung globaler Ereignisse führt dazu, dass sich viele Jugendliche zunehmend ohnmächtig und unsicher fühlen.

Schul- und allgemeiner Leistungsdruck: In Befragungen nennen Jugendliche als Hauptstressoren Prüfungen und die hohen schulischen Anforderungen, die Unsicherheit über die eigene berufliche Zukunft und finanzielle Sorgen. Mehr als die Hälfte der weiblichen Befragten hat sich in den letzten sechs Monaten Sorgen um die eigene psychische Gesundheit gemacht:

Auch die Problemfelder Mobbing und Cybermobbing wirken sich bei Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen negativ auf deren mentale Gesundheit aus. So sind gemäss der Schweizer James Studie die Mehrheit der Kinder und Jugendlichen davon betroffen: 57% der befragten Jugendlichen wurden in den letzten zwei Jahren in privaten Nachrichten beschimpft oder beleidigt und 43% haben andere beschimpft oder beleidigt. 11% waren in diesem Zeitraum von Mobbing in der Schule betroffen und 6% haben sich an Mobbing gegen andere beteiligt.

Fehlende Ansprechpersonen: Kinder, die wenig Unterstützung von ihren Familien erhalten oder unter Mobbing leiden, geht es mental signifikant schlechter. Aus einer Studie der Zürich Foundation von 2021 in der Schweiz und Liechtenstein geht hervor, dass ein Drittel der 14-19-Jährigen angaben, niemanden zu haben, mit dem sie über ihre Probleme sprechen können. Und nur drei Prozent wenden sich zur Unterstützung an Fachpersonen.

Ursachen psychischer Probleme: Ein komplexes Gefüge

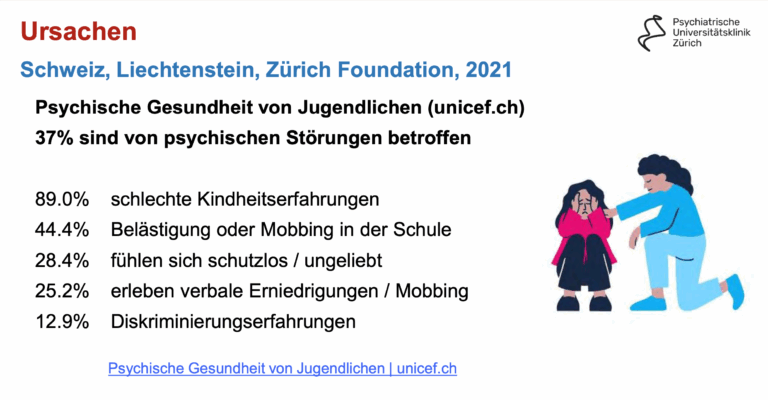

Walitza zeigte anhand von UNICEF-Daten aus der Schweiz und Liechtenstein, wie eng die psychische Gesundheit junger Menschen mit ihrem Umfeld verknüpft ist:

Sage und schreibe 37% der Jugendlichen in der Schweiz und in Liechtenstein sind von psychischen Störungen betroffen, und die Statistik zeigt, dass es dafür fast nie eine einzige Ursache gibt, sondern dass es um das Zusammenspiel vieler Faktoren: Familie, Schule, Peers, Medien, Krisen und individueller Veranlagung geht.

Die gute Nachricht: Prävention wirkt und spart Kosten

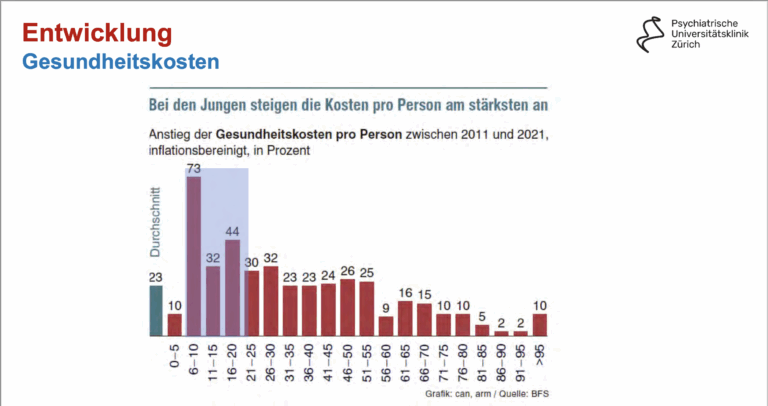

Geeignete Präventionsangebote für Kinder und Jugendliche können einen grossen Beitrag zur Senkung der gesellschaftlichen Gesundheitskosten leisten, da in dieser Altersgruppe die Behandlungszahlen und -kosten für psychische Probleme in den letzten Jahren stark gestiegen sind.

Früh ansetzende Maßnahmen wie schulbasierte Präventionsprogramme, die Stärkung sozial-emotionaler Kompetenzen, sowie leicht zugängliche Beratungsangebote können psychische Belastungen oft abfangen, bevor sie sich zu behandlungsintensiven Störungsbildern entwickeln. Je früher Probleme erkannt und adressiert werden, desto geringer ist das Risiko für chronische Verläufe, lange Therapiezeiten oder stationäre Aufenthalte – und hohe Kosten.

Prävention reduziert somit nicht nur individuelles Leid, sondern verhindert hohe spätere Gesundheits- und Sozialkosten und stärkt gleichzeitig die langfristige Entwicklung und Teilhabe junger Menschen, so Walitza, und verwies an dieser Stelle auf die vielfältigen Workshop-Angebote von Kinderschutz.li für Schulen, Familien, Vereine und Unternehmen.

Die derzeitigen Ansätze zur mentalen Gesundheit sind vielfach zu krankheitsorientiert und institutionell ausgerichtet. Die Unterstützung und Versorgung im Bereich der psychischen Gesundheit sollte in ein gemeinschaftsbasiertes Ökosystem umgewandelt werden, das Gesundheits- und Sozialdienste umfasst, und dies beginnt mit Öffentlichkeitsarbeit, sowie der Arbeit mit Familien und Schulen.

Was jetzt zu tun ist: Handlungsempfehlungen aus dem Vortrag

Im letzten Teil des Vortrags gab Prof. Dr. Walitza Empfehlungen, wie die mentale Gesundheit von Kindern und Jugendlichen nachhaltig verbessert werden kann:

In den Familien wird die Grundlage gelegt

Eltern – auch von älteren Kindern – sollten die positive Wirkung gemeinsamer Familienzeit nicht unterschätzen und immer wieder versuchen, die Beziehung zu ihren Kindern zu stärken und dabei für alle Themen offen zu sein. Zudem ist es wichtig, dass Kinder lernen, ihre Gefühle zu (er)kennen, darüber zu sprechen und Strategien für den Umgang zu entwickeln.

Familien müssen lernen mit Stresssituationen umzugehen, diese zu managen, aber auch zu wissen, wann der Punkt erreicht ist, an dem Experten hinzugezogen werden müssen. Besonders wichtig ist es auch, dass Eltern auf sich selbst achten und gleichzeitig den Mut haben, sich, wenn nötig Hilfe zu suchen.

Schulen als zentrale Präventionsorte

In den Schulen sollten im Klassenverband oder klassenübergreifend, aber vor allem langfristig präventive Massnahmen z.B. zur Stärkung von Selbstwirksamkeit und Empathie, Stärkung der Gemeinschaft und zur Mobbing-Prophylaxe durchgeführt werden.

Ausserdem sind Weiterbildungen für das Personal zu den oben genannten Themen und zur Burnout-Prophylaxe wichtig.

Digitale Medien- es braucht Schutzräume und Grenzen – nicht nur in der Familie

Fazit: Es braucht uns alle

Der Vortrag von Prof. Dr. Walitza machte deutlich, wie wichtig und dringend das Thema Mentale Gesundheit unserer Kinder und Jugendlichen ist – und wie viel wir gewinnen können, wenn wir jetzt handeln.

Kinder brauchen heute mehr denn je Erwachsene, die hinschauen, zuhören, begleiten und ihnen Räume für Wachstum und Erholung schaffen. Sie brauchen Schulen, die nicht nur Leistung, sondern auch Beziehung fördern. Und sie brauchen eine Gesellschaft, die ihre psychische Gesundheit priorisiert.